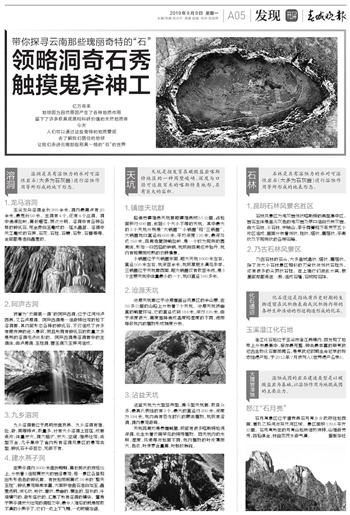

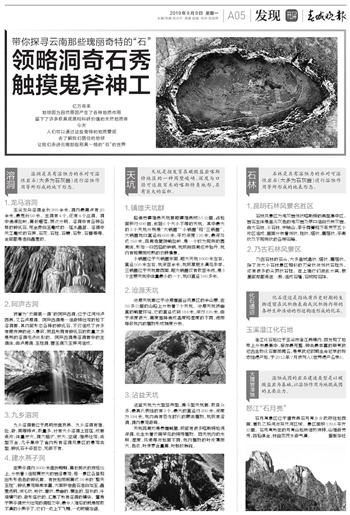

亿万年来 地球因为自然原因产生了各种地质作用 留下了许多极具观赏和科研价值的天然地质体 今天 人们可以通过这些奇特的地质景观 去了解我们居住的地球 让我们走进云南那些别具一格的“石”的世界 溶洞 溶洞是具有溶蚀力的水对可溶性岩石(大多为石灰岩)进行溶蚀作用等所形成的地下形态。 1.龙马溶洞 玉溪龙马溶洞全长300余米,洞内最高点有20余米,最宽近50米。主洞有4个,还有4个岔洞。洞中通道险峻,高低错落,层次分明。溶洞中有各种各样的钟乳石,完全像白玉雕成的一座水晶宫。溶洞中天工雕成的石笋、石花、石柱、石幔、石象、石兽等等,全部都是洁白晶莹的。 2.阿庐古洞 被誉为“云南第一洞”的阿庐古洞,位于红河州泸西县,又名泸源洞。阿庐古洞是一组奇特壮观的地下溶洞群,其内部形态各异的钟乳石,不仅组成了许多有趣传神的迷人景致,而且所拥有钟乳石的数量之多是别的溶洞无法比拟的。阿庐古洞是溶洞群中的主洞体,由泸源洞、玉柱洞、碧玉洞及玉笋河组成。 3.九乡溶洞 九乡溶洞群位于昆明市宜良县。九乡溶洞有雄、险、奇、美等特点,数量多,计有大小溶洞上百座,成群连片;体量宏大,洞穴粗犷、宏大、空阔、雄伟壮观;类型齐全,几乎集中了省内所有溶洞风景区的景观类型;钟乳石千姿百态,无奇不有。 4.建水燕子洞 在燕子洞内3000米曲折蜿蜒、高低起伏的游览线上,分布着3组规模宏大的岩溶景观,每一景区各呈现出形形色色的钟乳群。有拔地而起高达34米的“擎天玉柱”,钟乳景观异常丰富,大面积卷曲石洁白如玉、晶莹透明,绒毛状、针状、管状;悬垂的、横生的、竖长的、纤细精巧的、奇形怪状的,汇集了所有溶洞的精华。置身于燕子洞宏大壮观的洞腔之中,最令人难忘的就是那数不清的小燕子了,它们一边上下飞舞,一边呢喃如语。 天坑 天坑是指发育在碳酸盐岩喀斯特地区的一种周壁峻峭、深度与口径可达数百米的喀斯特负地形,具有巨大的容积。 1.镇雄天坑群 昭通市镇雄县天坑群距镇雄县城51公里,占地面积约600亩,包括6个大小不等的天坑。其中最大的3个天坑分别是“大锅圈”“小锅圈”和“三锅圈”。大锅圈坑口直径近600米,平均深度120米,最深处达150米,四周绝壁陡峭险峻,是一个较为规则的圆周体,形如一口凹陷的铁锅,坑底向四周逐步抬升,坑内有规模而成熟的农耕情景。 小锅圈位于大锅圈东面,距大天坑1000米左右,直径500米左右,坑深百余米,坑底草肥水清见牛羊。三锅圈位于天坑群西面,距大锅圈仅有数百米远,是3个主要天坑中体量最小的一个,坑口直径100多米。 2.沧源天坑 沧源天坑群位于沧源崖画谷风景区的半山腰,在10多公里的山路上分布着7个天坑。沧源天坑被垂直的峭壁环绕,它的直径达到184米,深约235米,由于深度很大,高度差异造成温度和湿度的不同,进而导致坑内的植物形成梯度分布。 3.沾益天坑 沾益天坑为大型竖井型、漏斗型天坑群,数目众多,最具代表性的有3个,最大的直径约200米,深度为184米,坑内尚有恐龙时代的蕨类植物,坑底有溶洞,洞内景观奇异。 天坑四周均是悬崖峭壁,底部有很多喀斯特地貌深洞,也生长着云南罕见的特殊植物。因天坑内的光照、湿度、风速等与地面不同,坑内植物的叶片薄而大、色浓、叶绿素含量高、叶脉较稀疏。 石林 石林是具有溶蚀力的水对可溶性岩石(大多为石灰岩)进行溶蚀作用等所形成的地表形态。 1.昆明石林风景名胜区 石林风景区为纯灰岩剑状喀斯特的典型集中区,岩石主体是呈浅灰色的纯灰岩及茅口组白云质灰岩,由大石林、小石林、步哨山、李子园箐和万年灵芝五个片区组成,里面分布着剑状、柱状、塔状、蘑菇状、平衡状及不规则状的各种石峰。 2.乃古石林风景区 乃古石林的石头,大多呈城堡状、塔状、蘑菇状,除了与大小石林景区相似的刃脊状与剑状石柱外,还有很多的尖顶状石柱。在上端它们彼此分离,根基部却都连在一起,组成石墙、石城和石阵。 化石遗迹 化石遗迹是指地质历史时期的生物遗留在沉积物表面或沉积物内部的各种生命活动的形迹构造形成的化石。 玉溪澄江化石地 澄江化石地位于玉溪市澄江县境内,因发现了地球上分布最集中、保存最完整、种类最丰富的早寒武纪古生物化石群而闻名,是寒武纪时期生命记录的标志性遗产地,于2012年7月被列入《世界遗产名录》。 大理岩溶蚀 溶蚀成因的岩石建造类型是以碳酸盐岩为基础,以溶蚀作用为地貌成因的主要应力。 怒江“石月亮” 石月亮景区位于福贡县石月亮乡乡政府驻地西南,害扎乙玛河与努尺河区域。景区面积120.6平方公里。石月亮所在的月亮山地质结构独特,山雄奇灵秀,四格俱全,林幽花茂水奇气清。据新华社

|