7月10日,记者从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,科研人员在研究来自昆明海口地区的原始虾化石时,揭示了节肢动物附肢演化的独特路径。这一成果不仅刷新了人们对节肢动物演化历史的认知,也为“多功能小手”从何而来提供了新线索。

节肢动物是目前地球上最多样化的动物类群,它们之所以能在亿万年的演化中“打遍天下”,靠的就是身体两侧那些千变万化的“附肢”——科研人员称其为“多功能工具”。其中,以头部带有“咬合力十足”的大颚为标志的“有颚类”,是节肢动物中的“王牌选手”。但问题是,这个“大颚”最早是怎么来的?这些结构复杂、功能各异的附肢又是如何演化出来的?这一直是古生物学界的一大谜题。

近日,该所博士研究生刘瑶,在研究员赵方臣和副研究员曾晗的指导下,对澄江动物群中一种名为“原始虾”的寒武纪节肢动物进行了深入研究,为解开这些疑团提供了关键证据。

原始虾生活在约5.18亿年前,是已知体型最小的节肢动物之一,最大体长不足6毫米。研究团队从昆明市海口的马房村、尖山村、耳材村和安宁的山口村等地,共采集到835件化石标本,并对其中252个个体进行了细致测量。

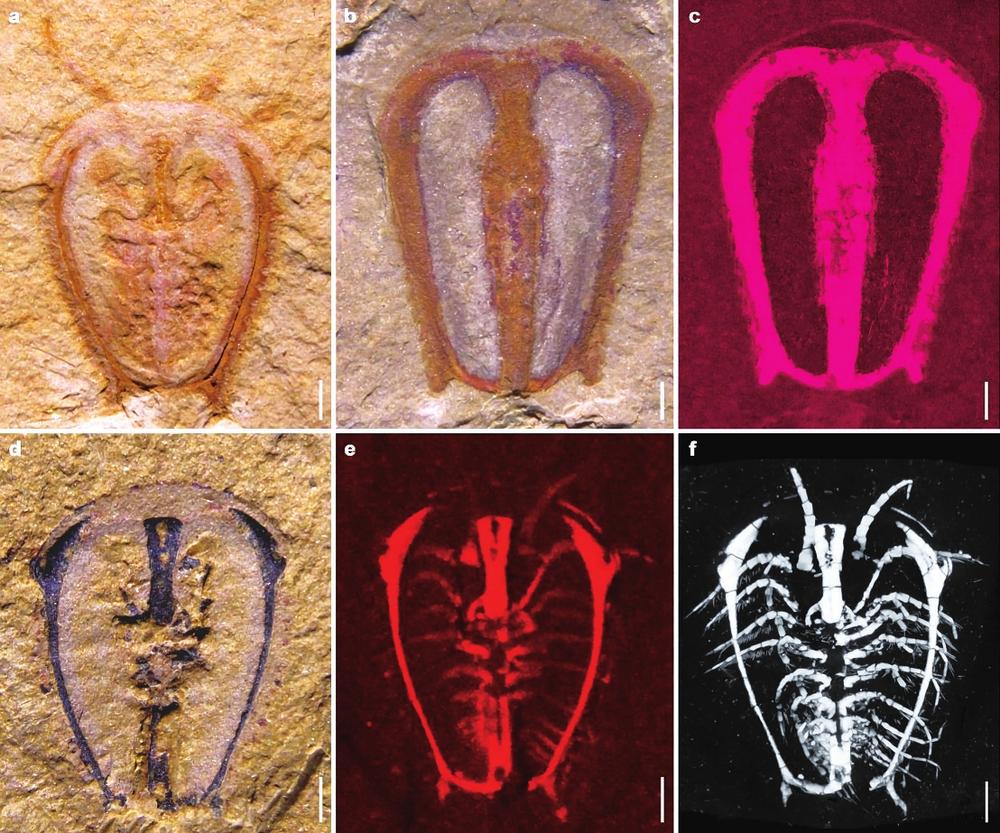

通过扫描电镜、X射线荧光和显微CT等技术手段,科学家们成功还原出原始虾的身体结构。结果显示,它不仅拥有类似现代甲壳类动物的“上唇—口板”结构,其附肢的形态和排列也极具特色,堪称寒武纪时期的“多功能工具包”。

特别是原始虾前三对附肢的分布方式,与今天甲壳类幼虫极为相似,暗示节肢动物的“头部工具系统”在早期就已雏形初现。更令人惊喜的是,研究还清晰揭示了它的咽腔、食道和J形弯曲的肠道结构,为认识其生活方式提供了珍贵线索。

在进一步的系统发育分析中,研究团队发现,原始虾与马尔虫类等构成了一个稳定的“亲缘圈”,虽然尚未真正归入现代有颚类,但已是“干群成员”——可以理解为还没正式进“家族群”的近亲。

此外,团队还将寒武纪至泥盆纪不同时期相关节肢动物化石进行了对比,并首次使用“布里渊指数”量化它们的附肢体区分化程度。结果发现,附肢的形态类型和分工在逐步增多,说明节肢动物的“工具箱”在不断升级。这也意味着,不同演化支系可以各自独立发展出复杂的附肢功能,换句话说,“多功能小手”的进化剧本并非只有一个版本。

本报记者 杨质高 实习生 李思妤 文

中国科学院南京地质古生物研究所供图