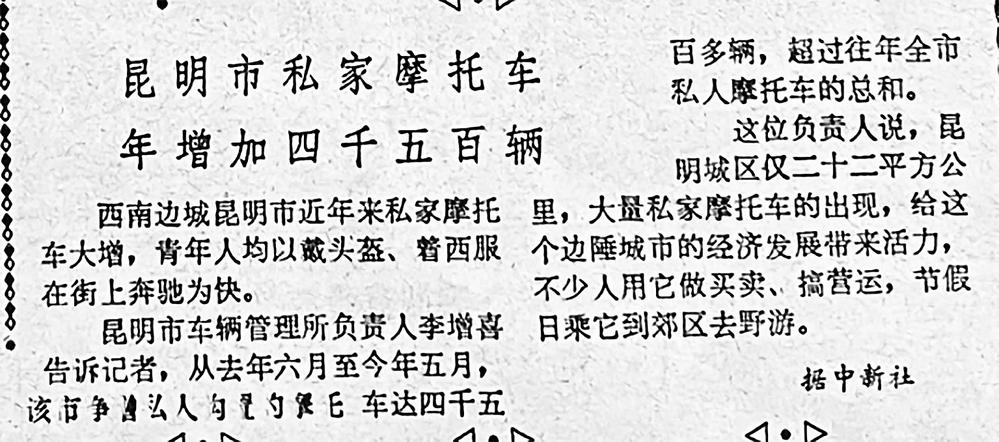

1985年7月26日的《春城晚报》上,《昆明市私家摩托车年增加四千五百辆》的报道,已显现出城市摩托车热潮初起的活力。彼时的摩托车,除了作为代步工具外,不少人用它做买卖、搞营运,某种程度上,也为当时城市经济的发展注入了新的活力。而如今,在昆明城区与大自然间,摩托车早已突破单纯代步的属性,成为独特生活方式的载体。

追逐风的气息

骑行剪影融入湖光山色

在昆明环湖路上,32岁的李文琳骑着小排量踏板摩托车在公路上飞驰,在她身后是善于抓拍的摄影师。摄影师抓拍的许多风景照片和骑行照片,为她的骑行之旅增添了不少乐趣。李文琳自称是“中年摩托车爱好者”,以两年骑行经历,书写着当代人在机械与自然间寻找平衡的样本。

李文琳与摩托车的缘分,始于以前小伙伴们自发组成的摩托车队,她对“风的气息”有着强烈的渴望。2023年考取驾照后,她踏上骑行之旅。

昆明得天独厚的自然风光成为最佳舞台。“我认为骑摩托车能随时扎进山林湖海,这种亲近自然的便捷性,是其他交通工具比不了的。”她强调,自己始终坚持防御性驾驶:保持视线开阔、预留逃生空间、预判高危场景。“摩托车在道路上属于弱势群体,安全意识是骑行的第一准则。”她说。

李文琳的座驾是一辆未经改装的踏板摩托车,车身的贴纸随季节变换而变化——春日粉、秋日紫、冬日灰,像流动的调色盘。“摄影师们总爱拍我。”她展示着相册里的照片,每一张都有纪念意义。在澄江环湖路的晨光里,在阳宗海“S湾”的晚风里,人的剪影与湖光山色交融,构成最生动的生活切片。这种被记录的幸福感,让平凡骑行有了仪式感。

加入山海机车俱乐部和BC机车公社后,李文琳的世界更加开阔。这群因摩托结缘的伙伴,定期组织跑山、环湖、摄影打卡活动。“上周去阳宗海,我们走了国土资源学校那条线,1个小时40分钟的路程,一路都是风景。”这一次,她作为团队里的“御用摄影师”,用镜头记录着同伴们的骑行瞬间。

诠释当代生活

摩托不是叛逆符号而是生活选择

在这个圈子里,年龄与职业都被消解。“00后”骑友骑着同款踏板摩托车勇闯西藏,归来后变得沉稳;60多岁的大叔带着全国骑行攻略,给年轻人指点迷津。“大家分享的不仅是路线,更是对生活的态度。”李文琳说,这些相遇让她的心境愈发豁达。当被问及摩托车在现代生活中的意义时,她表示在城市的条条框框中,她的骑行路线始终遵守规则——避开城市核心区,选择城市周边、郊野的开阔道路。

“有人觉得摩托车危险,有人觉得它是代步工具,对我而言,它是生活的扩音器。”她计划明年换一辆复古摩托车,骑着去西藏。这个看似朴素的目标背后,藏着当代人最本真的向往:不是狂飙突进的叛逆,而是在规则之内,与风同行的勇气。

夕阳下,李文琳发动引擎,摩托车轻鸣着汇入车流,脸庞掠过晚风——这或许就是摩托车在现代生活中最动人的存在:它让每个平凡个体,都能在机械的韵律里,找到属于自己的乐趣。

策划 王云 统筹 孙琴霞

本报记者 孙嘉辰 摄影报道