月背“挖宝”顺利结束,嫦娥六号启程回家!

6月4日7时38分,嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞,随后成功进入预定环月轨道。嫦娥六号完成世界首次月球背面采样和起飞。

月球背面南极-艾特肯盆地,被公认为月球上最大、最古老、最深的盆地。在这里开展世界首次月背采样,对进一步认识月球意义重大。

亮点

从挖到取再到封装 创新设计敢为人先

6月2日至3日,嫦娥六号顺利完成在月球背面南极-艾特肯盆地的智能快速采样,并将珍贵的月球背面样品封装存放在上升器携带的贮存装置中,完成了这份宇宙快递的“打包装箱”。

从挖到取再到封装,一气呵成,干得漂亮!这源于敢为人先的创新设计——

“挖宝”主打“快稳准”。受限于月球背面中继通信时长,嫦娥六号采用快速智能采样技术,将月面采样的有效工作时间缩短至不到20个小时。同时,探测器经受住了月背温差考验,克服了测控、光照、电源等难题,通过钻具钻取和机械臂表取两种方式,分别采集了月球样品。

“取宝地”一次“看个够”。嫦娥六号着陆器配置的降落相机、全景相机、月壤结构探测仪、月球矿物光谱分析仪等多种有效载荷正常开机,服务月表形貌及矿物组分探测与研究、月球浅层结构探测、采样区地下月壤结构分析等探测任务。这些“火眼金睛”不但能“看清”月球,还能“看明白”月球。

月背之旅,拍照“打卡”不能少。着陆后,嫦娥六号着陆器和上升器组合体携带的“摄影小车”,自主移动并成功拍摄回传着陆器和上升器合影。

“做科研”凸显“国际范儿”。嫦娥六号着陆器携带的欧空局月表负离子分析仪、法国月球氡气探测仪等国际载荷工作正常,开展了相应科学探测任务;安装在着陆器顶部的意大利激光角反射器成为月球背面可用于距离测量的位置控制点。中方和合作方科学家将共享科学数据,联合开展研究,产生更多成果。

“挖宝”完成后,起飞分“三步走”。与嫦娥五号月面起飞相比,嫦娥六号上升器月背起飞的工程实施难度更大,在鹊桥二号中继星辅助下,嫦娥六号上升器借助自身携带的特殊敏感器实现自主定位、定姿。上升器点火起飞后,先后经历垂直上升、姿态调整和轨道射入三个阶段,顺利进入了预定环月飞行轨道。后续,月球样品将转移到返回器中,由返回器带回地球。

特写

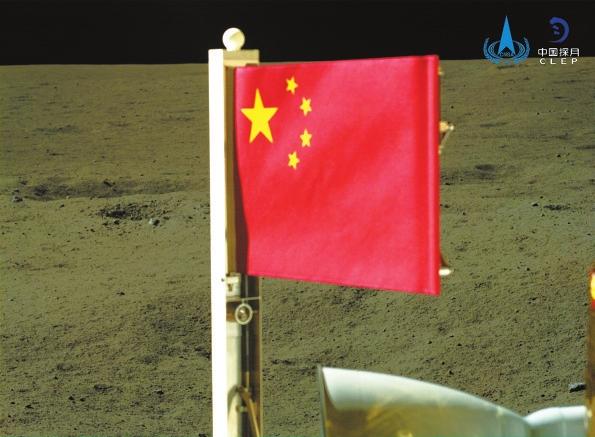

月背展开的国旗 用玄武岩“织”成

表取完成后,嫦娥六号着陆器携带的五星红旗在月球背面成功展开。这是我国首次在月球背面独立动态展示国旗。

嫦娥六号月面国旗展示系统由中国航天三江集团联合武汉纺织大学等单位共同研制。针对此次任务中高低温交变、高真空及强紫外辐射等极端环境要求,武汉纺织大学纺织新材料与先进加工技术国家重点实验室徐卫林院士月面国旗团队选用了玄武岩材料。

与嫦娥五号在太空飞行7天后到达月面相比,此次嫦娥六号自5月3日出发后,在太空飞行了30天才落月,时间大幅增加。在奔月、绕月及落月的过程中,高低温反复交替,国旗对环境的耐受性要求就更高。

“玄武岩纤维具有非常优异的隔热抗辐射性能,能够抵御月表恶劣环境。但玄武岩纤维属于无机纤维,表面光滑、脆性易碎、模量高,难以纺制超细丝、纺纱、织造,以及构筑高牢度的颜色,这些都是团队要攻克的难题,可以说这是一面技术含量很高的‘石头版’织物国旗。”徐卫林院士说。

嫦娥六号月面国旗和嫦娥五号上的国旗规格一样,大小也是300毫米×200毫米,与A4纸差不多大。不过,玄武岩纤维的密度超出嫦娥五号国旗原料密度近一倍,按常理推断,“石头版”国旗会更重。

不过,团队研发了大概是头发丝直径三分之一的超细玄武岩纤维,最后做出来的嫦娥六号国旗的重量只有11.3克,比嫦娥五号国旗还要轻0.5克。

此外,记者从中国航天科工集团有限公司了解到,光线对于国旗的成像效果至关重要,由于嫦娥六号是在月球背面着陆,月面光线与旗面角度都发生了变化。为此,研制团队提出了多种改进方案,联合总体单位开展了多轮方案评估和地面模拟月面成像试验,以保证国旗的最佳成像效果。同时,研制团队开展了国旗展示系统寿命评估和验证工作,确保能够在月球背面可靠运行。

徐卫林院士表示,未来玄武岩纤维作为轻质、柔性防护材料,将在航天服、太空舱、月球基地等航空航天场景有越来越广泛的应用。

面孔

陪“嫦娥”长大的院士头发全白了

随着嫦娥六号稳稳地落在月背,北京航天飞行控制中心顿时响起热烈的掌声,一众航天人中有一位人们熟悉的老者——中国科学院院士叶培建。

2019年1月3日,嫦娥四号成功着陆月球背面,实现人类探测器首次月背软着陆。2024年6月2日,嫦娥六号成功落月,开始人类首次月背采样。两项壮举都离不开叶培建院士呕心沥血的付出。5年来,他陪着“嫦娥”长大,头发已经全白了,他说“我们要次次成功,还要付出更大的努力”,令无数人为之动容。

叶培建院士是中国空间技术研究院技术顾问、研究员,从“资源二号”到嫦娥系列工程,从“嫦娥奔月”到“逐梦火星”,他为我国航空航天事业作出了巨大贡献,2019年被授予“人民科学家”这一国家荣誉称号。

作为中国改革开放之后的第一批留学生,叶培建学成之后毅然归国,只因他出生于一个军人家庭,父亲参加过抗美援朝,他从小便知国家强大有多重要,“一个国家不强大不行,我得做一点事情”。当时,有人问叶培建选择回国经历了什么思想斗争。叶培建说,没有斗争,自己从来没考虑过留在国外,“问这个问题,是小看我了!”

叶培建亲历并参与了多个航天重大工程的科研攻关,不少航天人笑称“有叶院士在,才踏实”,然而叶培建却总是说“我是个干活的,扛得住要扛,扛不住也要扛”。

2004年,我国探月工程批准立项,年近60岁的叶培建老将出马,担任“嫦娥一号”卫星总设计师兼总指挥。面对技术封锁,叶培建带领平均年龄不到30岁的年轻科研团队从零开始,“我们就是靠航天精神。拼!”在近4年的时间里,“嫦娥一号”研制团队夜以继日,攻克了多项核心技术难题。2007年10月24日,嫦娥一号发射升空,之后经历八次变轨进入月球轨道,正式开展绕月探测任务。

在过去几十年中,叶培建带领团队在工作中一直坚守两个信条:一是始终如履薄冰、如临深渊,没有这种精神,就不可能做到万无一失。二是全体人员都要“捕风捉影”,指的是不放过一点点问题的苗头,放过就可能造成致命危险。

谈及未来从无人探月到建立月球科考站,从小行星开发利用到如何去往火星,叶培建始终认为“要想得更远一点”,他常常说:“一个人没有想象力、没有好奇心,是没有动力的。”叶培建给自己定了“小目标”:“我相信,我一定能够看到中国航天员去月球。我一定要做好工作,让更多人能去而且能去到更远的地方。”据新华社、央视新闻

人民日报、新京报等微信公众号