清晨,薄雾如纱轻笼马过河,潺潺水声唤醒了河畔的青墨小筑。管家小杨推开老屋改造过的精致木门,露台上几位避暑的客人正对着波光粼粼的河面舒展身心。“谁能想到,这些让城里人流连忘返的院子,去年还是村民闲置的老屋呢!”小杨笑意盈盈地说着,指尖拂过爬满绿藤的石墙。

曲靖市马龙区马过河镇党委深知,这青山秀水与沉睡的老屋校舍,正是解锁旅居经济的关键钥匙。马过河镇党委牵头,联合农业、文旅等多部门对“家底”展开地毯式摸排:210亩集体土地、23亩旧厂房、3处闲置校舍、60间空置民房……每一处资源都在“一地一策”的规划中获得新生。

厂房变身“清凉心脏”。车章村沉寂的社办厂区,如今成了麻衣冷链基地的中枢。4000平方米的冷库吞吐着高原蓝莓与野生菌,将损耗直降10%。果农张老伯感触最深:“以前拉一车菜找冷库,路费比保鲜费还贵;如今冷库就在地头,成本省一半,果子还水灵。”这不仅让蔬果身价倍增,每年更使周边5个村集体增收超55万元,为旅居餐桌锁住第一口鲜甜。

校舍托起“安心驿站”。何家村废弃小学的琅琅书声,已化作曲靖百益精神病医院温暖的关怀,86张病床为特殊群体撑起一片晴空。不远处的赵家山小学、大车章小学,则蝶变为村民与游客共享的卫生室,守护着6个村落1130人的健康,织就一张“15分钟健康服务圈”的安全网。

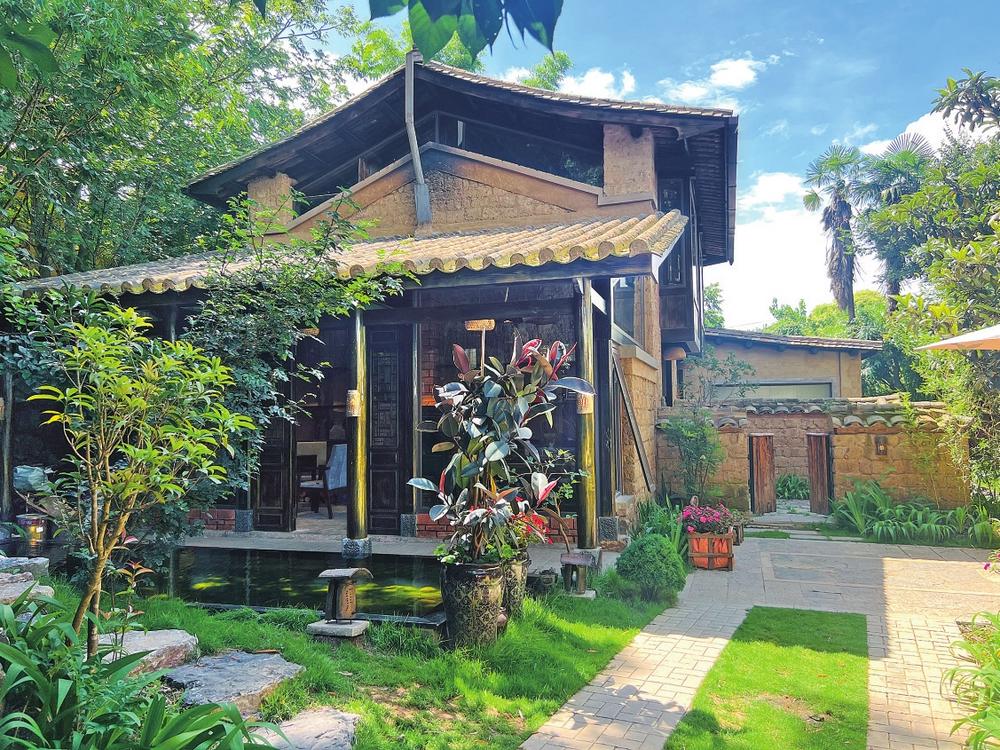

老屋点染“河畔雅韵”。沿河而建的青墨旅居,正是“党建+合作社+企业”结出的硕果。小杨推开古风木窗,马过河碧波尽收眼底。“这间房原是李大娘的老屋,现在她每年稳收房租8000元。”项目不仅让村民坐享租金,更吸引近10位像小杨这样的青年返乡就业。

马过河畔旅居正当时。集体土地流转的规模种植,年均为村集体增收21万元;冷链与民宿的蓬勃发展,让村民的“钱袋子”眼见着鼓起来。游客李女士最爱沿河边栈道漫步:“推开窗就是山水画,冷库直供的蓝莓鲜甜,晚上在院里煮茶看星星,三伏天竟要盖薄被,这才是神仙日子。”

本报记者 蒋琼波 通讯员 尹秋燕 摄影报道